Bonsoir tout le monde.

Au début du confinement, je me suis souvent félicité d’être plutôt mieux armé que la moyenne des bourgeois urbains pour supporter l’ennui et l’enfermement — je travaille chez moi depuis quinze ans, je voyage très peu donc je vois pas la différence, on a une maison assez grande pour nous quatre, et cinq hivers en Charente-Maritime nous ont appris à cuisiner ce qu’on aime et à vivre en vase clos.

Mais cette semaine, j’ai vraiment commencé à trouver le temps long. Même les images incidentes qui me submergent quand je baisse la garde étaient inhabituelles — fini l’imaginaire touristique (un voilier, une crique dans les Cyclades, un Späti à Berlin). Je me suis surpris à ressentir une douleur aiguë en imaginant passer le pont National à vélo ou manger une viennoise au chocolat sur un banc du boulevard Voltaire. Ou, vous savez, en voyant une pinte se remplir de blonde insipide derrière le comptoir d’un bar.

1. Le Charlatan

Le week-end dernier, pour un projet dont je vous parlerai sûrement plus tard, j’ai revu Belgica, un film de 2016 réalisé par Felix van Groeningen. J’en avais parlé il y a quelques années :

Le film entier se passe dans un bar, le Belgica, d’abord fréquenté par de vieux poivrots et des étudiants soiffards, toute la troupe des nuitards avinés que je ne pouvais que reconnaître, pour lui avoir appartenu du temps où j’étais étudiant ou vaguement journaliste. Bref. Le Belgica décide de monter en gamme, et la troupe des ivrognes se voit bientôt rejointe par des jeunes plus propres sur eux, mais non moins assoiffés.

À un moment, donc, la copine d’un des deux propriétaires du bar lui annonce qu’elle est enceinte. Il est ravi mais elle le détrompe vite : elle n’a aucune intention de garder l’enfant. "Tu crois vraiment que je vais passer encore longtemps mes soirées à t’attendre interminablement pendant que tu sers à boire à ces poivrots ? Qu’est-ce qu’ils font là, d’ailleurs ? Tous les soirs – ils n’ont pas des vies qui les attendent ?"

Pas de réponse.

[L’alcool]

Je me souvenais que les scènes de bar étaient incroyablement réussies, débordant d’une vitalité et d’une mélancolie et d’un vacarme foncièrement vrais. Ce que je n’avais pas prévu, c’est le point auquel tout cela (la fête, la foule, les pintes, l’idée même d’un bar) me paraîtrait étranger, douloureux, lointain — un peu comme quand on tombe par hasard sur les photos d’anniversaire qu’un inconnu a uploadées sur flickr.

En allant lire Wikipédia, j’ai appris — ce qui m’avait complètement échappé en 2016 — que l’histoire du film s’inspire de celle du Charlatan, le bar du père du réalisateur, Jo van Groeningen.

Un lieu hors du commun qui voyait se mélanger toute la population gantoise, branchés de tous bords, ouvriers, amateurs de rock ou de techno, pauvres et riches, noirs et blancs, consommateurs d’alcool ou d’autres substances plus ou moins prohibées… Van Groeningen grandit dans cet univers d'utopies surnommé "L'Arche de Noé" - aucun videur n'est recruté, du moins au début de l'aventure - et tiendra même le bar dès l'âge de 16 ans, avant que deux frères ne le rachètent. C’est en mixant ses souvenirs et son imaginaire qu'il construit l’histoire de Belgica.

[Belgica : L’histoire du plus célèbre bar de Gand sur une musique de Soulwax !]

Techniquement, le film est ahurissant. D’habitude, les séquences dans des bars font toujours un peu toc, parce que c’est un espace qui ne se prête guère aux tournages, mais là, on est en plein milieu de la soirée. Tout y est : la lumière, les coups d’épaule, les éclaboussures sur les pompes, les gars qui puent la vieille clope, la sueur encore fraîche.

Et surtout, la musique, dont j’ai lu je ne sais plus où qu’elle remplissait le film jusqu’à déborder. Pour le film, Soulwax / 2ManyDJs a créé plusieurs groupes et DJ fictifs, pour respecter le refus du réalisateur de dater précisément le récit.

Felix van Groeningen avait reçu un prix à Sundance pour Belgica, mais le film a fait beaucoup moins de bruit en France que ses précédentes réalisations, La Merditude des choses et Alabama Monroe (ce dernier qui avait remporté le César du meilleur film étranger). Dans mon souvenir, les critiques n’étaient pas folichonnes. Je suis retombé sur celle-ci qui est particulièrement virulente :

Avec son nouvel opus BELGICA, Felix van Groeningen rend hommage au groupe de rock électronique Soulwax au fil d’un long clip musical entrecoupé de quelques intermèdes dialogiques. En arrière fond, une histoire sinueuse entre deux frères et une folle aventure qui, derrière l’ouverture et l’évolution d’un bar, permet une conclusion paradoxalement moralisante. Le tout servi avec beaucoup d’alcool, de la drogue, du sexe et une bonne dose de domination masculine. Plus assommant qu’envoutant.

[Belgica - Un grand moment de cinéma]

Pour ma part, j’ai trouvé le film extrêmement juste sur ce que c’est que de boire. Belgica ne ment pas, n’exagère rien, ni l’exultation de la nuit, ni les justifications oiseuses du lendemain — ni les tentations, ni leur prix. Je n’ai pas trouvé non plus que les personnages féminins étaient méprisés ou réducteurs. Leurs ambitions sont présentées comme différentes mais valables, et certainement pas plus bêtes que passer ses nuits à servir des pintes à des poivrots.

⌾⌾⌾

C’est seulement étrange de penser que tout cela appartient à un monde révolu.

2. Le Puy du Full-contact

Pour passer le temps, les légionnaires romains jouaient à l’harpastum, un jeu de balle mentionné dans de nombreuses sources antiques, mais dont les règles ne sont pas parvenues jusqu’à nous ; dans la réalité, en effet, contrairement aux romans de fantasy, les gens ne passent pas leur temps à expliciter des choses banales pour le bénéfice du lecteur.

Pour ce qu’on peut en reconstituer, le jeu est assez semblable au rugby : deux équipes s’opposent sur un terrain rectangulaire, et le but est d’emporter la balle au-delà des limites du camp adverse. Les sources antiques insistent souvent sur la violence de l’harpastum :

Dû au caractère agressif et « viril » du jeu, fait de luttes serrées pour la possession du ballon, l’harpastum devint un jeu très aimé des légionnaires, qui le répandirent à tous les coins de l'Empire, dont à Florence, où il se développera davantage et où il est encore pratiqué de nos jours.

(J’ai pas eu le courage de réécrire cet article de Wikipédia mais ça ne lui ferait pas de mal)

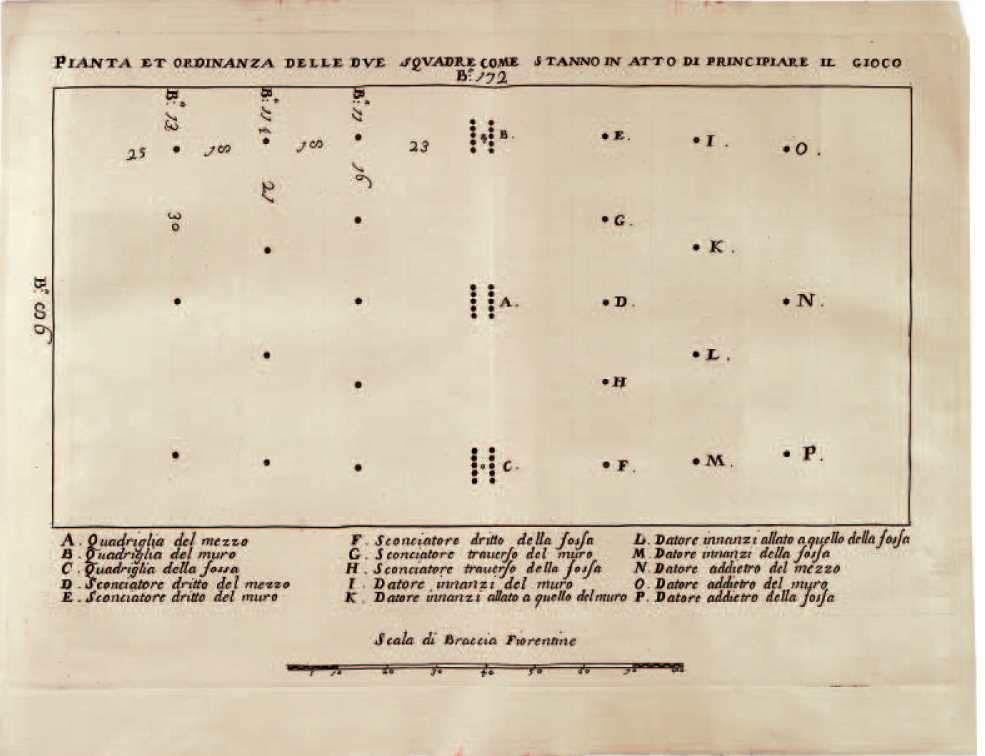

Au Moyen-Âge, de nombreux sports de balle existaient un peu partout en Europe, avec des matches opposant parfois des villages entiers (notamment dans la période qui précède Pâques, en Angleterre). Au moment de la Renaissance italienne, un jeu de balle revendiquant l’héritage de l’harpastum romain gagne en popularité à Florence : c’est le calcio fiorentino. Et comme l’antiquité est à la mode, ce sport de rue devient bientôt un spectacle fort prestigieux, dont les participants sont de jeunes aristocrates représentant les quatre quartiers de la ville.

Cette fois, des règles formalisées en 1580 nous sont parvenues, et je les trouve hilarantes. J’ai lu plusieurs fois que le calcio n’a que peu de règles (pour justifier la brutalité du jeu), mais en tout cas il y a de quoi remplir 33 chapitres détaillant une hiérarchie pléthorique d’arbitres et plusieurs niveaux de chefs dans des équipes de 27 joueurs ayant des postes distincts. Alors que l’objectif avoué est que tout cela se termine en bagarre générale.

La popularité du calcio fiorentino s’étiole progressivement au XVIIe siècle, avant que le jeu soit à nouveau ressuscité par les fascistes, en 1930. Le prétexte choisi par les fascistes était la commémoration d’une partie jouée en 1530, alors que l’armée de Charles Quint assiégeait Florence pour y rétablir les Médicis, qui avaient été chassés de la ville.

Et cette fois, la tradition a perduré depuis 1930 jusqu’à nos jours. Tous les ans, fin juin, de jeunes Florentins musculeux vont se foutre sur la gueule dans des costumes dignes d’Interville. Ils ne gagnent rien de spécial :

“C’est comme une guerre — personne n’est là pour l’argent”, explique Nana, qui joue pour les Bianchi. “On est là parce qu’on ressent l’obligation de se battre”. Il hausse les épaules. “Alors on se bat. Et si on en sort vivant, on va sa soûler et on en discute.”

En cherchant des informations, j’ai été surpris de constater que le calcio fiorentino est un sujet pop assez prisé, un genre de marronnier de la presse sportive et de voyage, pour lequel les journalistes font preuve d’une étonnante bienveillance (on parle toujours de “derniers gladiateurs”, de sport “historique”, “football en costume”, etc.), alors qu’il s’agit (a) manifestement et ouvertement d’un spectacle d’inspiration fasciste (virilisme, violence, hiérarchie, références boiteuses à l’Antiquité, ça coche toutes les cases), et (b) d’un spectacle dont l’historicité revendiquée est ridicule. Les fascistes se prenaient pour de fiers Florentins du XVIe siècle, qui eux-mêmes se moquaient des aristocrates qu’ils avaient chassés de la ville, qui eux-mêmes s’imaginaient en légionnaires romains — et c’est ce spectacle que nous légitimons et banalisons aujourd’hui en le transformant en attraction pour touristes.

Alors que le but, c’est toujours d’avoir un prétexte pour se foutre sur la gueule.

⌾⌾⌾

(Du coup, par curiosité, je me suis demandé quelle était la place de la tauromachie dans l’Espagne de Franco. Sans grande surprise : « La tauromachie, le football et le folklore constitueront les trois piliers de l’aliénation sociale de l’Espagne franquiste », écrit Joan-Pere Pujol. Aujourd’hui encore, l’opposition à la corrida en Catalogne se base notamment sur le fait qu’elle est associée au franquisme et au centralisme castillan.

J’ai certes vu des tentatives de réhabilitation des arènes tauromachiques comme “espaces de liberté” échappant au contrôle franquiste, mais très franchement ça me rappelle surtout les gens qui cherchent à tout prix à construire un Nietzsche de gauche parce qu’ils aiment Nietzsche et se pensent de gauche, et que la contradiction leur est insupportable.)

3. La couleur par défaut

La semaine dernière, je regrettai qu’on ne caste pas d’acteurs noirs dans des rôles dont la couleur de peau n’est pas précisée — or, comme me l’écrit une lectrice :

Tout récemment, la série 'Little Fires Everywhere' a casté Kerry Washington pour incarner un personnage jamais vraiment défini (on la suppose blanche) par l'autrice du livre adapté, Celeste Ng. La série ose poser des questions sur le racisme que le livre laissait un peu en suspens, mais globalement c'est pas vraiment réussi - dommage.

Je n’ai pas pris le temps de regarder Little Fires Everywhere, mais ça m’a fait repenser à une anecdote racontée par Neil Gaiman à propos de son roman Anansi Boys. Un lecteur lui demande pourquoi il ne précise pas la couleur de peau de ses personnages — à la première lecture, il lui avait échappé que Fat Charlie et Spider étaient noirs. Réponse :

Je décris pourtant beaucoup l’ethnicité dans Anansi Boys. On sait d’où sont originaires les personnages, comment ils parlent, les plats qu’ils mangent. Mais j’ai tendance à signaler uniquement la couleur de peau des personnages blancs, à leur première apparition. […]

Je suis navré que vous ayez cru que Fat Charlie, Spider, Mr Nancy et leurs familles étaient blancs lors de votre première lecture, mais c’est peut-être plutôt dû au fait que les gens tendent à se représenter les personnages des livres comme blancs par défaut, sauf mention contraire, ce qui est une fort mauvaise habitude, et dont j’espère qu’Anansi Boys aidera peut-être les gens à se défaire.

[Source]

⌾⌾⌾

Sur un thème adjacent, je suis tombé sur cet article de l’excellent Tom Breihan, à propos du Flic de Beverly Hills :

Eddie Murphy n’est pas la première star de cinéma noire, mais il occupe une place particulière dans l’histoire du cinéma. À la fin des années 60, Sidney Poitier était devenu un des plus grands noms d’Hollywood, mais il y était parvenu en jouant des jeunes gens respectables dans des drames sociaux comme Devine qui vient dîner ou Dans la chaleur de la nuit. Richard Pryor (un des scénaristes du Shérif est en prison, et l’une des principales inspirations d’Eddie Murphy) se rapproche déjà un peu. […]

Le script est resté des années en développement, passant d’un scénariste et d’une star à l’autre. Le rôle principal devait d’abord être tenu par Mickey Rourke. Ensuite, ce devait être Sylvester Stallone, qui l’a réécrit pour en faire un film d’action pur et dur […]. La légende raconte que Stallone a quitté le film après une crise d’anthologie sur le type de jus d’orange qu’il aurait dans sa loge. Les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer ont engagé Eddie Murphy quelques semaines à peine avant le début prévu du tournage. C’est le meilleur hasard possible.

[Eddie Murphy crashed through a glass ceiling of Hollywood stardom with Beverly Hills Cop]

Pour un enfant des années 80, le fait qu’Eddie Murphy tienne le premier rôle dans des films à grand succès était important. On avait qui, comme entertainer non-blanc en France ? Smaïn ? Or non seulement Eddie Murphy est noir, mais il revendiquait son identité sans être le Noir de service. Il subissait le racisme dans ses films, mais sans être une victime — c’était quand même lui le héros :

Dans la scène ci-dessus, Eddie Murphy vole littéralement la vedette à Nick Nolte, qui est censé être la star de 48 heures. Ce genre de scène de renversement, où un Noir malin ridiculise des Blancs racistes et abrutis existait dans les films de Blaxploitation, mais il a fallu Eddie Murphy pour l’importer dans les films grand public, et ouvrir la voie à Will Smith et Denzel Washington.

⌾⌾⌾

Notons aussi que Le Flic de Beverly Hills est sorti à une époque où les gens du spectacle s’habillaient comme ça :

… et qu’Eddie Murphy y a pourtant inauguré le look qu’arborent encore au quotidien à peu près tous les hommes de ma génération : jean, t-shirt, sneakers, hoodie.

⌾⌾⌾

Voilà.

Portez-vous bien, à la semaine prochaine.

M.

⌾⌾⌾

ABSOLUMENT TOUT paraît un mercredi sur deux, avec chaque fois trois trucs intéressants.

Pour recevoir les futures livraisons, n’hésitez pas à vous inscrire

Et si ça vous a plu et que vous en redemandez, abonnez-vous sur Patreon !