Bonsoir tout le monde.

Je l’ai encore pas vue passer, cette semaine, je commence à soupçonner que le travail est néfaste pour la santé mentale. Mais c’est pas grave, on aura le reconfinement pour réinitialiser les rythmes circadiens.

Allez hop, en selle.

1. Les sous-sols de Londres

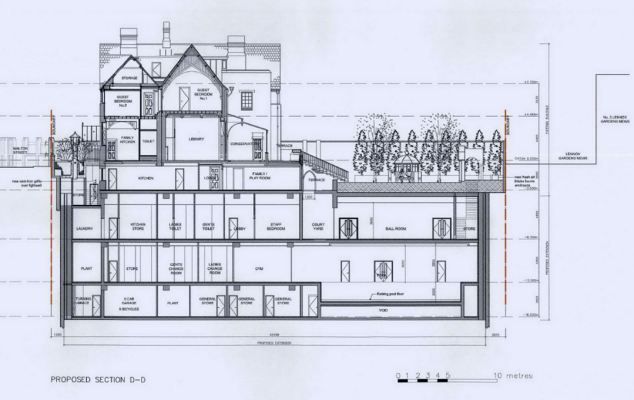

Depuis dix ou quinze ans, je tombe régulièrement sur des articles à propos des « maisons iceberg » de Londres : des gens très riches achètent une vaste demeure dans un quartier huppé ; ils voudraient l’agrandir encore, mais la législation sur la protection du patrimoine bâti les empêche de modifier son aspect extérieur ; qu’à cela ne tienne, ils creusent.

Suivent généralement des descriptions ébahies d’aménagements toujours plus délirants, comme par exemple le gars qui s’est fait construire à côté de son lit un toboggan qui plonge directement dans sa piscine (je ne peux pas m’empêcher de penser que ça ferait un excellent décor pour une version live action de Wallace & Gromit et/ou pour un assassinat ingénieux dans un film de tueur à gages avec Jason Statham).

Une des conséquences inattendues de ces lubies des riches avait été évoquée en 2014 par l’impeccable Geoff Manaugh sur BLDGBLOG :

Les entreprises sont dans l’incapacité de récupérer le matériel d’excavation utilisé pour produire ces immenses extensions sous-terraines, et elles ont donc développé une technique qui leur permet d’abandonner purement et simplement leurs machines sous-terre, en les enterrant sur place.

Londres est donc en train de devenir un cimetière d’engins : des excavatrices d’une valeur totale de plus de 5 millions de livres reposent désormais sous les maisons des 1% les plus riches. Comme des outils inventés par M.C. Escher, ces engins sacrificiels ont creusés les trous dans lesquels ils ont été rituellement enterrés, transformant la ville en tumulus celte pour un âge de machines héroïques.

⌾⌾⌾

Cette semaine, je suis tombé sur la version petite bourgeoise dans un article d’Amelia Tait pour le Guardian : les gens qui se construisent des sortes de décors dans leur sous-sol — une rue de Disneyland, un village, un vidéoclub, un wagon du train que le propriétaire prenait, enfant, pour aller voir sa grand-mère :

Il y a là quelque chose d’un peu consternant, de l’ordre de la cathédrale en allumettes, quand on imagine le temps et l’énergie dépensées pour construire un décor dont on ne peut pas faire grand chose, à part le faire visiter aux gens de passage, ou s’y enfermer pour échapper à la vie qui nous attend en surface.

Ou peut-être que je suis juste jaloux de ne pas avoir un TER Poitou-Charentes dans mon sous-sol.

⌾⌾⌾

La journaliste du Guardian s’interroge sur le sens de tout ça, et si je peux offrir l’éclairage de mon expérience de petit bourgeois propriétaire, je dirais qu’il y a une sorte de fièvre qui accompagne le fait de posséder un bâtiment, et d’avoir donc le droit de le transformer. Cela se traduit par une tendance, quand on a une maison, à vouloir (a) en faire une sorte de déclaration programmatique de ce qu’on est, et (b) à y faire progressivement rentrer tous les aspects de sa vie et de ses loisirs jusqu’à ne plus avoir besoin d’en sortir (salle de sport personnelle, bureau dans un cabanon de jardin, vidéoprojecteur, mur d’escalade dans la chambre des enfants, piscine, etc.). Ces équipements personnels sont toujours inférieurs aux équipements collectifs qu’ils remplacent, et ont même parfois un côté absurde (je connais des gens qui possèdent un château gonflable), mais la possibilité de ne plus avoir à composer avec le monde extérieur est trop séduisante — plus jamais besoin de faire la queue, plus jamais besoin de partager.

⌾⌾⌾

Une dernière perspective sur les sous-sols londoniens.

Dominic Van Allen est arrivé à Londres en 1994, où il a trouvé un boulot de machiniste de plateau. En 2001, le loyer de sa colocation est devenu trop élevé pour lui, et il a commencé à vivre dans des squats. Mais en 2011, un durcissement de la législation britannique réduit fortement le nombre de bâtiments occupés. Dans le même temps, Dominic Van Allen doit abandonner son boulot en raison d’une maladie qui fragilise ses os. Ni père, ni toxicomane, ni complètement incapable de travailler, sa situation n’est pas jugée suffisamment mauvaise pour qu’il puisse obtenir un logement social.

Il avait quelques milliers de livres de côté sur son compte, et il pouvait toujours faire de petits travaux de bricolage, poser des étagères ou monter des meubles en kit pour 20 ou 30 livres, des jobs occasionnels qu’il gérait depuis une application sur son téléphone. Ébranlé, fatigué, mais porté par un esprit « Robinson Crusoé » dont il ne s’était jamais départi, Van Allen s’acheta une bonne paire de chaussures et une bonne tente, et il emporta sa vie dehors. Comme beaucoup de gens qui deviennent sans-abri, il apprit progressivement les ficelles. Van Allen tondit ses cheveux au plus court, pour se laver facilement au savon. Il apprit dans quelles piscines l’entrée était la moins chère pour se doucher ; quels centres d’accueil permettaient qu’on utilise leur adresse pour le courrier. Il s’achetait des sous-vêtements et des t-shirts par lots, au moins cher et en ligne, pour pouvoir les jeter si nécessaire. […]

Tout ce qui ne rentrait pas dans son sac à dos de 15 litres était de fait une possession temporaire. Les affaires étaient volées, confisquées, jetées, donc Van Allen apprit à se constituer des réserves des choses essentielles, notamment les tentes. […] Si le temps était trop mauvais pour camper, il gardait une sorte de passe sur son porte-clé, prévu pour les pompiers, et capable d’ouvrir les portes d’accès d’urgence. Il devint un habitué d’un deuxième Londres, l’ombre de la ville, préférant les endroits où il serait seul : chaufferies, escaliers de secours, parcs après la tombée de la nuit, toits d’immeubles.

[The invisible city: how a homeless man built a life underground]

Van Allen finit par se trouver un coin dans Hampstead Heath, un grand parc valloné du centre de Londres : chaque soir, quand les promeneurs sont partis et que le silence tombe, il traverse des ronciers pour aller planter sa tente. Le matin, il lève le camp avant que les gardiens ne prennent leur service. Ils sont assez nombreux à vivre comme lui dans le parc (comme c’est le cas dans le bois de Vincennes à Paris, par exemple).

⌾⌾⌾

En 2013, Van Allen et un compagnon d’infortune ont une idée : ensemble, ils creusent le sol du parc et y enterrent des poubelles, en laissant seulement le couvercle affleurer à la surface. Cela leur permet de stocker discrètement leurs affaires. Petit à petit, une idée germe. L’ami de Van Allen bosse dans le bâtiment, il s’y connaît en charpente et sait travailler le béton. Van Allen, lui, a acquis un talent pour le bricolage et l’improvisation pendant ses années de machiniste.

En 2015, ils découvrent un endroit particulièrement difficile d’accès, protégé par des buissons aux épines féroces. Ils s’y fraient un chemin, et chaque nuit pendant deux mois, ils creusent, jusqu’à avoir excavé un espace d’une quinzaine de mètres carrés. Des branches récupérés dans le parc permettent de renforcer la structure. Ensuite, armés d’une poubelle à roulette, ils récupèrent de l’eau dans un étang et du sable sur un parking, et coulent une dalle de béton sur le sol de leur abri. Et hop. Il y a de la place pour deux lits de camp, un réchaud et quelques étagères.

[Homeless Man Lived Secret Life Underground]

Les deux hommes vivront là tranquillement jusqu’en 2018, avant d’être trahis par de la vapeur qui s’échappe de la trappe d’accès, après une semaine particulièrement pluvieuse. Les gardiens du parc laissent un mot sur la porte du bunker pour suggérer à ses occupants d’aller s’installer ailleurs. Van Allen et son ami ramassent leur sac à dos et s’en vont.

Mais la découverte des nombreuses poubelles de stockages enterrées, remplies de matériaux et produits nécessaires à la construction, finit par faire venir la police, qui annonce avoir trouvé un labo digne de Breaking Bad. Une sorte d’arme à feu de fortune est découverte à proximité. L’enquête est alors confiée à la police anti-terroriste, qui identifie Van Allen par le biais d’une facture à son nom provenant d’un site de vente en ligne de matériel de bricolage.

Van Allen est arrêté et interrogé. Il raconte volontiers l’histoire de la construction du bunker, mais nie être le propriétaire de l’arme. Il passe néanmoins en procès à l’été 2019 pour détention d’arme à feu et, malgré la faiblesse des preuves existant contre lui, est condamné à 5 ans de réclusion.

2. Le matin a l’or dans sa bouche

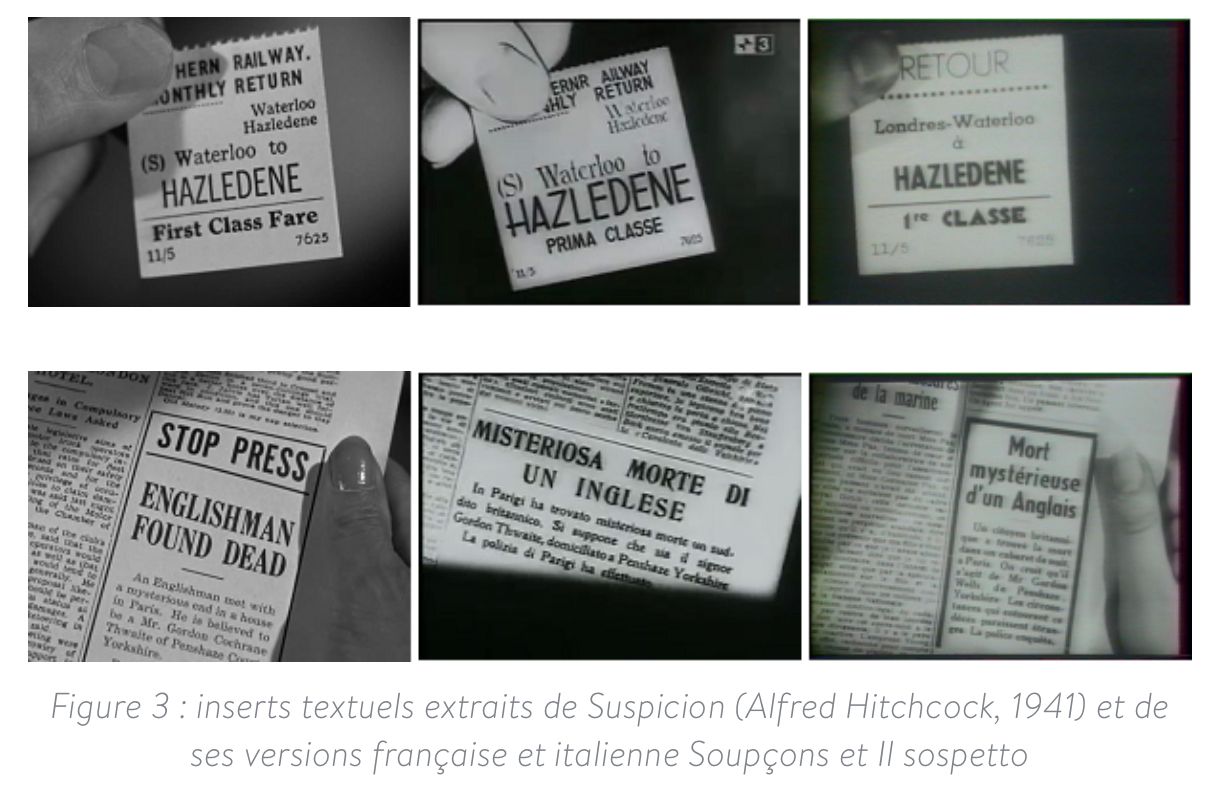

Au hasard d’une discussion sur Twitter à propos du dernier livre d’Emmanuel Carrère, je suis tombé sur un article passionnant de Carol O’Sullivan sur la question de la traduction des textes apparaissant à l’image dans les films:

Tandis que les personnages doublés dans la langue cible évoluent dans l’univers du film, celui-ci est toujours empreint d’éléments écrits de la culture source (panneaux, affiches ou inscriptions dans la langue originale). La composition du plan et la mise en scène permettent au spectateur de juger du degré de pertinence de l’information présente à l’écran. Tantôt les informations présentées sous cette forme sont insignifiantes, tantôt elles sont indispensables à la compréhension de l’intrigue. Puisque le doublage permet, par définition, d’offrir au spectateur une traduction orale, les inserts utiles sont parfois traduits par une voix off dans certains films doublés. Cela peut toutefois devenir une source de distraction pour le spectateur ou créer des incohérences linguistiques, puisque la langue source est toujours présente à l’écran.

Une autre solution, plus radicale, consiste à supprimer l’insert et à compenser la perte d’information en déplaçant les éléments, par exemple à un autre endroit du dialogue. Aujourd’hui, les inserts importants sont parfois sous-titrés dans les films doublés, dans la mesure où la pratique de la traduction audiovisuelle offre une plus grande flexibilité. En revanche, durant les premières décennies du cinéma parlant, on préférait recréer les inserts dans la langue cible.

[Quand l’image traduit l’image : « doubler » le texte à l’écran, traduit de l’anglais par Marie Causse et Betty Serandour, et d’où proviennent aussi les images ci-dessous et la citation suivante]

Les nombreux exemples cités montrent comment on se débrouillait, avant l’arrivée des techniques numériques, pour localiser des plans qu’il fallait refilmer :

D’un point de vue technique, la quantité d’inserts à retourner pour localiser les films exigeait sans doute une solide organisation, avec un casting supplémentaire (on notera par exemple la « doublure » des mains, souvent visibles à l’écran lors de la lecture de lettres), la reconstitution de la lumière, des décors, du graphisme, etc. [...] Sans irrévérence, on pourrait presque parler de mains source et de mains cible : les éléments visuels non-verbaux du film sont un contenu qui doit être traduit, tout autant que les mots, et ils constituent un aspect du film doublé qu’il convient de prendre en compte quand on considère ces films en tant que traductions.

⌾⌾⌾

Comme le souligne fort bien l’article, la traduction de ces inserts est à la fois un problème de traduction et de réalisation. Pour un réalisateur aussi notoirement obsédé par la qualité de ses films que Stanley Kubrick, il devait être difficile d’imaginer laisser à d’autres que lui le soin d’adapter ses plans. Pour Shining, il a donc choisi lui-même la traduction dans plusieurs langues du célèbre « All work and no play makes Jack a dull boy », et tourné lui-même les plans à insérer.

La version italienne :

[‘All work and no play makes Jack a dull boy’ from ‘The Shining’ in other languages - il y a d’autres exemples, dont le français, que je vous laisse découvrir]

3. La drave

La semaine dernière, en écoutant L’heure du monde sur Radio Canada, j’ai entendu le mot « drave », que je ne connaissais pas. Eh bien la drave, c’est à la fois le métier et l’outil du draveur, « un ouvrier forestier chargé de contrôler la libre flottaison des troncs d'arbres coupés qui sont jetés dans un cours d'eau afin d'atteindre la destination de leur prise en charge. »

En France, on utilise plutôt le mot « flotteur » — comme l’explique Wikipédia, c’est un domaine où les pratiques (et donc le vocabulaire) sont souvent régionales.

⌾⌾⌾

Au Québec, le draveur est très présent dans les chansons et récits du temps jadis :

Entre le coureur des bois et le curé du village, le draveur a toujours occupé une place dans le folklore et l'imaginaire collectif des Québécois associé à la fin du 19e siècle et au début du 20e [...] La première image qui vient en évoquant la drave est souvent celle d'un homme aventureux et un peu casse-cou qui gambade de billot en billot sur les eaux d'une rivière emballée.

[La drave, ce métier oublié qui a façonné le Québec]

Au-delà du folklore, il s’agissait d’un boulot dangereux et souvent misérable, qui a perduré jusque dans les années 1990 parce qu’il profitait aux usines de papier :

Cette méthode présentait l'avantage d'être très économique, puisque le bois s'en trouvait ramolli et souvent presque entièrement écorcé sans frais, cependant elle présentait des conditions de travail très difficiles (risques de maladies, hypothermie, noyades). Le développement de la drave a amené l'acidification et la libération de métaux lourds dans l'eau (mercure, principalement), contenus dans les écorces des résineux. Cette acidification a dérangé le cours des rivières et créé un désastre pour les nations autochtones qui dépendaient de la pêche de poissons devenus rares et toxiques.

Et comme l’explique le reportage de Radio Canada, « Ce n'est pas la dangerosité du métier, mais bien ses effets environnementaux qui ont sonné le glas du flottage. »

⌾⌾⌾

Au passage, j’aurai aussi appris quelques mots savoureux :

« Jusque dans les années 1930, le flottage du bois se faisait avec des billes longues de plus de deux mètres qui étaient utiles aux scieries. De si gros morceaux de bois sur l'eau étaient difficiles à manœuvrer pour les draveurs et avaient naturellement tendance à créer des embâcles. Puis, les papetières ont lancé une petite révolution avec la venue de la pitoune, des billes de bois plus courtes, longues de seulement quatre pieds (1,2 mètre). »

Voici un embâcle (qui est le contraire d’une débâcle) :

[Log jam at Velika korita Soče]

Et quant à la pitoune, il s’agit d’« un terme employé au Québec pour désigner les billots de bois lors de la drave (bois flottés), mais également une femme avenante »

⌾⌾⌾

Et voilà.

À la semaine prochaine, portez-vous bien, et n’oubliez pas d’acheter de la farine et du PQ.

M.

⌾⌾⌾

ABSOLUMENT TOUT paraît un mercredi sur deux, avec chaque fois trois trucs intéressants.

Pour recevoir les futures livraisons, n’hésitez pas à vous inscrire

Et si ça vous a plu et que vous en redemandez, abonnez-vous sur Patreon !